|

–Ý–∞–¥–æ—Å—Ç—å –±–æ—Ä—å–±—ã –µ—Å—Ç—å –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –Ω–æ—Ç–∞ –ë—ã—Ç–∏—è. –Ý–µ—Ä–∏—Ö –ï.–ò. –ü–∏—Å—å–º–æ –æ—Ç 13.05.1931 |

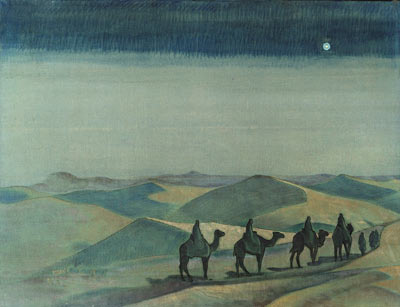

–ù.–ö. –Ý–µ—Ä–∏—Ö. –ó–í–ï–ó–î–ê –ú–ê–¢–ï–Ý–ò –ú–ò–Ý–ê. 1924

–î–∂–æ—Ç—Ç–æ. –ü–û–ö–õ–û–ù–ï–ù–ò–ï –í–û–õ–•–í–û–í. –û–∫. 1305 –≥.

–î–∞—Ä—ã –í–æ–ª—Ö–≤–æ–≤

–ê—Ñ–æ–Ω. –ú–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –ü–∞–≤–ª–∞ |

–í —Å–≤–µ—Ç–ª—ã–µ –¥–Ω–∏ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞, —Å 7 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 2014 –≥–æ–¥–∞, –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –≤ –•—Ä–∞–º–µ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è, –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—É–¥–µ—Ç —è–≤–ª–µ–Ω–∞ –±–µ—Å—Ü–µ–Ω–Ω–∞—è –°–≤—è—Ç—ã–Ω—è –≤—Å–µ–≥–æ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ — –î–∞—Ä—ã –í–æ–ª—Ö–≤–æ–≤, –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—ë–Ω–Ω—ã–µ –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü—É –ò–∏—Å—É—Å—É –ú—É–¥—Ä–µ—Ü–∞–º–∏ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞.

–¢–µ, –∫–æ–º—É –ø–æ—Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∏—Ç—Å—è, —É–≤–∏–¥—è—Ç –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã, —Ö—Ä–∞–Ω—è—â–∏–µ –ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è —Ä—É–∫ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –í–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ë–µ–ª–æ–≥–æ –ë—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤–∞, –î–µ–≤—ã –ú–∞—Ä–∏–∏ — –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –ò–∏—Å—É—Å–∞ — –∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è.

–ü—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–∞–∫–æ–π –°–≤—è—Ç—ã–Ω–∏ –≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∏–º–µ–µ—Ç –æ—Å–æ–±–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ — —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞–∫ –í—ã—Å—à–µ–π –ü–æ–º–æ—â–∏ –∏ –û—Ö—Ä–∞–Ω—ã, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç–Ω—ã–π –¥–ª—è –≤—Å–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã.

–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –î–∞—Ä–æ–≤ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∞ –≤ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏–∏.

«–ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –ò–∏—Å—É—Å —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º–µ –ò—É–¥–µ–π—Å–∫–æ–º –≤–æ –¥–Ω–∏ —Ü–∞—Ä—è –ò—Ä–æ–¥–∞, –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º –≤–æ–ª—Ö–≤—ã —Å –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç: –≥–¥–µ —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –¶–∞—Ä—å –ò—É–¥–µ–π—Å–∫–∏–π? –∏–±–æ –º—ã –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∑–≤–µ–∑–¥—É –ï–≥–æ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ –∏ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –ï–º—É.

–£—Å–ª—ã—à–∞–≤ —ç—Ç–æ, –ò—Ä–æ–¥ —Ü–∞—Ä—å –≤—Å—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∏–ª—Å—è, –∏ –≤–µ—Å—å –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º —Å –Ω–∏–º. –ò, —Å–æ–±—Ä–∞–≤ –≤—Å–µ—Ö –ø–µ—Ä–≤–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∫–Ω–∏–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö, —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª —É –Ω–∏—Ö: –≥–¥–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ —Ä–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –•—Ä–∏—Å—Ç—É? –û–Ω–∏ –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –µ–º—É: –≤ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º–µ –ò—É–¥–µ–π—Å–∫–æ–º, –∏–±–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞: "–ò —Ç—ã, –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º... –∏–∑ —Ç–µ–±—è –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥—ë—Ç –í–æ–∂–¥—å, –ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É–ø–∞—Å—ë—Ç –Ω–∞—Ä–æ–¥ –ú–æ–π –ò–∑—Ä–∞–∏–ª—è".

–¢–æ–≥–¥–∞ –ò—Ä–æ–¥, —Ç–∞–π–Ω–æ –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–≤ –≤–æ–ª—Ö–≤–æ–≤, –≤—ã–≤–µ–¥–∞–ª –æ—Ç –Ω–∏—Ö –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∑–≤–µ–∑–¥—ã –∏, –ø–æ—Å–ª–∞–≤ –∏—Ö –≤ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º, —Å–∫–∞–∑–∞–ª: –ø–æ–π–¥–∏—Ç–µ, —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∞–π—Ç–µ –æ –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü–µ –∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–π–¥—ë—Ç–µ, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ –º–µ–Ω—è, —á—Ç–æ–±—ã –∏ –º–Ω–µ –ø–æ–π—Ç–∏ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –ï–º—É.

–û–Ω–∏, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–≤ —Ü–∞—Ä—è, –ø–æ—à–ª–∏. –ò —Å–µ, –∑–≤–µ–∑–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –æ–Ω–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ, —à–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º–∏, –∫–∞–∫ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞–¥ –º–µ—Å—Ç–æ–º, –≥–¥–µ –±—ã–ª –ú–ª–∞–¥–µ–Ω–µ—Ü.

–£–≤–∏–¥–µ–≤ –∂–µ –∑–≤–µ–∑–¥—É, –æ–Ω–∏ –≤–æ–∑—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é –≤–µ—Å—å–º–∞ –≤–µ–ª–∏–∫–æ—é, –∏, –≤–æ–π–¥—è –≤ –¥–æ–º, —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü–∞ —Å –ú–∞—Ä–∏–µ—é, –ú–∞—Ç–µ—Ä—å—é –ï–≥–æ, –∏, –ø–∞–≤, –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏–ª–∏—Å—å –ï–º—É; –∏, –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤ —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—â–∞ —Å–≤–æ–∏, –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –ï–º—É –¥–∞—Ä—ã: –∑–æ–ª–æ—Ç–æ, –ª–∞–¥–∞–Ω –∏ —Å–º–∏—Ä–Ω—É. –ò, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤ –≤–æ —Å–Ω–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –∫ –ò—Ä–æ–¥—É, –∏–Ω—ã–º –ø—É—Ç—ë–º –æ—Ç–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É —Å–≤–æ—é»1.

–ü–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é, –í–æ–ª—Ö–≤—ã — —Ç—Ä–∏ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã—Ö —Ü–∞—Ä—è — –±—ã–ª–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏, –Ω–æ –∏ —É—á—ë–Ω—ã–º–∏, –º–∞–≥–∞–º–∏: –æ–Ω–∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏ –Ω–µ–±–µ—Å–Ω—ã–µ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª—É—é –ó–≤–µ–∑–¥—É, –ø–æ–Ω—è–ª–∏, —á—Ç–æ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ — —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—å –º–∏—Ä–∞. –í–æ–ª—Ö–≤—ã –ø–æ—à–ª–∏ –∑–∞ –ó–≤–µ–∑–¥–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –¥–∏–≤–Ω–æ–º—É –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü—É.

–ù–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–µ –ù.–ö. –Ý–µ—Ä–∏—Ö–∞ «–ó–≤–µ–∑–¥–∞ –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –ú–∏—Ä–∞» –∫–∞—Ä–∞–≤–∞–Ω –í–æ–ª—Ö–≤–æ–≤ –ø–æ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –∑–∞ –≤–µ–¥—É—â–µ–π –ó–≤–µ–∑–¥–æ–π.

–û –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ —á—É–¥–µ—Å–Ω–æ–π –ó–≤–µ–∑–¥—ã –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –≤ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–º –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–º –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏–∏, –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–º –ï.–ò. –Ý–µ—Ä–∏—Ö:

–ó–≤–µ–∑–¥–∞

–ß—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞ –ó–≤–µ–∑–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–µ–ª–∞ –º–∞–≥–æ–≤? –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —ç—Ç–æ –£–∫–∞–∑ –ë—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤–∞, —á—Ç–æ–± –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –ò–∏—Å—É—Å–∞ –∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –±–µ–¥–Ω–æ–π —Å–µ–º—å–µ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞.

–ü–æ –ª–∏—Ü—É –∑–µ–º–ª–∏, –Ω–µ –∑–Ω–∞—è —Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –º—ã —à–ª–∏. –£–∫–∞–∑—ã –¢–µ—Ä–∞—Ñ–∏–º–∞ –≤–µ–ª–∏ –∏–∑–æ –¥–Ω—è –≤ –¥–µ–Ω—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ — «–±–ª–∏–∑–∫–æ», –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Ç–µ—Ä—è–ª–∏ –≤—Å—è–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∏ –∂–∏–ª—å—è.

–ú–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ –æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å —á—É–¥–æ –Ω–µ—Å–ª—ã—Ö–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ü—Ä–æ–≤–æ–∑–≤–µ—Å—Ç–∏—è —Å—Ä–µ–¥–∏ –≤–µ—Ä–±–ª—é–∂—å–∏—Ö –æ—Ç–±—Ä–æ—Å–æ–≤ –∏ —Ä–µ–≤—É—â–∏—Ö –æ—Å–ª–æ–≤? –ú—ã—à–ª–µ–Ω–∏–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ –ø—ã—Ç–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –ü—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ–∫–æ–ª–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ –∏–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥–∏ –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å—Ç–µ–Ω.

–ú—ã –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –£–∫–∞–∑ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –±–µ–¥–Ω–æ–º –ø–æ—Å—Ç–æ—è–ª–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ. –í –Ω–∏–∑–∫–æ–º –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–∏, –æ–±–º–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–º –≥–ª–∏–Ω–æ—é, –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–æ—á—å. –ö–æ—Å—Ç—ë—Ä –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –º–∞—Å–ª—è–Ω–∞—è –ª–∞–º–ø–∞ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º —Å–≤–µ—Ç–æ–º.

–ü–æ—Å–ª–µ —É–∂–∏–Ω–∞ –º—ã –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —Å–ª—É–∂–∞–Ω–∫–∞ —Å–ª–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –º–æ–ª–æ–∫–∞ –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∞–º—Ñ–æ—Ä—É. –°–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –µ–π: «–ù–µ –≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å —ç—Ç–æ». –û–Ω–∞ –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞: «–ù–µ –¥–ª—è —Ç–µ–±—è, –ì–æ—Å–ø–æ–¥–∏–Ω, –Ω–æ –¥–ª—è –±–µ–¥–Ω–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –ó–¥–µ—Å—å, –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ—é, –∂–∏–≤—ë—Ç –ø–ª–æ—Ç–Ω–∏–∫, —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è —Å—ã–Ω!»

–ü–æ—Ç—É—à–∏–≤ –æ–≥–æ–Ω—å, –º—ã –≤–æ–∑–ª–æ–∂–∏–ª–∏ —Ä—É–∫–∏ –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏: «–ö—É–¥–∞ –Ω–∞–º –∏–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ?» –ë—ã–ª–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ: «–ë–ª–∏–∂–µ –±–ª–∏–∑–∫–æ–≥–æ, –Ω–∏–∂–µ –Ω–∏–∑–∫–æ–≥–æ, –≤—ã—à–µ –≤—ã—Å—à–µ–≥–æ». –ù–µ –ø–æ–Ω—è–≤ —Å–º—ã—Å–ª–∞, –º—ã –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –£–∫–∞–∑–∞. –ù–æ –±—ã–ª–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ: «–ü—É—Å—Ç—å —É—à–∏ —Å–ª—ã—à–∞—Ç».

–ò —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –º—ã –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –∏ –≤ –±–µ–∑–º–æ–ª–≤–∏–∏. –ò —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞–ª —Ä–µ–±—ë–Ω–æ–∫ –≥–¥–µ-—Ç–æ –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π. –ú—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–ª–∞—á–∞ –∏ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—Å–∫—É—é –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –º–æ–∂–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å –≤ –¥–æ–º–µ –∑–µ–º–ª–µ–ø–∞—à—Ü–∞. –û–Ω–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç: «–ü—É—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç —Ç–µ–±—è –ø–∞—Ö–∞—Ä–µ–º, –Ω–æ —è –∑–Ω–∞—é, —Å—ã–Ω–æ–∫, —á—Ç–æ —Ç—ã —Ü–∞—Ä—å. –ö—Ç–æ –∂–µ, –∫—Ä–æ–º–µ —Ç–µ–±—è, –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç –∑–µ—Ä–Ω–æ —Å–∞–º–æ–µ —Ç—É—á–Ω–æ–µ? –ü–æ–∑–æ–≤—ë—Ç –í–ª–∞–¥—ã–∫–∞ —Å—ã–Ω–∫–∞ –º–æ–µ–≥–æ –∏ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç: "–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–≤–æ—ë –∑–µ—Ä–Ω–æ —É–∫—Ä–∞—Å–∏–ª–æ –ø–∏—Ä –ú–æ–π. –°—è–¥—å —Å–æ –ú–Ω–æ—é, —Ü–∞—Ä—å –ª—É—á—à–∏—Ö –∑—ë—Ä–µ–Ω!"».

–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ —ç—Ç—É –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É, —Ç—Ä–∏ —É–¥–∞—Ä–∞ —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ø–æ—Ç–æ–ª–æ–∫. –ú—ã —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏: «–ú—ã —É—Ç—Ä–æ–º –ø–æ–π–¥—ë–º —Ç—É–¥–∞».

–ü–µ—Ä–µ–¥ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–æ–º –º—ã –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ –ª—É—á—à–∏–µ –æ–¥–µ–∂–¥—ã –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —Å–ª—É–∂–∞–Ω–∫—É –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞—Å –ø–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –ø–ª–∞—á–∞. –û–Ω–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞: «–ì–æ—Å–ø–æ–¥–∏–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç –ø–æ—Å–µ—Ç–∏—Ç—å —Å–µ–º—å—é –ø–ª–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞, –ª—É—á—à–µ —è –ø—Ä–æ–≤–µ–¥—É –≤–∞—Å –∫—Ä—É–≥–æ–º, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞–¥–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –∑–∞–≥–æ–Ω —Å–∫–æ—Ç–∞». –ü–æ–º–Ω—è –£–∫–∞–∑, –º—ã –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∏ –∫—Ä–∞—Ç–∫–∏–π –ø—É—Ç—å.

–í–æ—Ç –∑–∞ —è—Å–ª—è–º–∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ –∂–∏–ª–∏—â–µ, –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω—ë–Ω–Ω–æ–µ

–∫ —Å–∫–∞–ª–µ. –í–æ—Ç —É –æ—á–∞–≥–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –∏ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö — –û–Ω! –ö–∞–∫–∏–µ –∂–µ –±—ã–ª–∏ –∑–Ω–∞–∫–∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º? –û–Ω –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –∫ –Ω–∞–º —Ä—É—á–∫—É, –∏ –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –±—ã–ª –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –∑–Ω–∞–∫. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç –∑–Ω–∞–∫ –º—ã –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –ª—É—á—à—É—é –∂–µ–º—á—É–∂–∏–Ω—É –∏–∑ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—ë–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞–º–∏.

–ü–µ—Ä–µ–¥–∞–≤ —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã, –º—ã –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª–∏ –º–∞—Ç—å –æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∏–π. –ò –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ, –≤—ã–π–¥—è —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç–æ—Ç –∂–µ –∑–∞–≥–æ–Ω —Å–∫–æ—Ç–∞.

–ü–æ–∑–∞–¥–∏ –º–∞—Ç—å —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞: «–í–∏–¥–∏—à—å, —Å—ã–Ω–æ–∫, —Ç—ã —Ü–∞—Ä—å. –≠—Ç–æ—Ç –∞–ª–º–∞–∑ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤—å –Ω–∞ –ª–æ–± –∫–æ–Ω—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ».

–ú—ã —É—à–ª–∏, –ø–æ–º–Ω—è –∑–Ω–∞–∫ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –∑–≤–µ–∑–¥—ã –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏.

–¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –±—ã–ª–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –≤—Ä–µ–º—è –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –∑–≤–µ–∑–¥—ã –Ω–∞ –ª–±—É –≤–æ–∏–Ω–∞2.

* * *

«–ü–æ–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ –í–æ–ª—Ö–≤–æ–≤» — –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã—Ö —Å—é–∂–µ—Ç–æ–≤ –≤ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–º –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ, –∫ –Ω–µ–º—É –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ—Ç–Ω–∏ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤–æ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞.

–ù–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç —ç—Ç–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ –∏—Ç–∞–ª—å—è–Ω—Å–∫–∏–π –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–µ—Ü –î–∂–æ—Ç—Ç–æ (1267 – 1337). –° –∫—Ä–æ—Ç–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏ –±–ª–∞–≥–æ–≥–æ–≤–µ–Ω–∏–µ–º –≤–∑–∏—Ä–∞—é—Ç –Ω–∞ –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü–∞ –ú—É–¥—Ä–µ—Ü—ã — –≤–µ–ª–∏–∫–∏–µ –¶–∞—Ä–∏ –∑–µ–º–Ω—ã–µ, —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ä–ª–∏ –ú–∞—Ä–∏—è –∏ –ò–æ—Å–∏—Ñ... –ê–Ω–≥–µ–ª, —Å–ª–µ—Ç–µ–≤—à–∏–π —Å –≤—ã—Å–æ—Ç, –ø–æ–≥–æ–Ω—â–∏–∫–∏ –∏ –≤–µ—Ä–±–ª—é–¥—ã — –∑–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω—ã, –≤—Å–µ –¥–∏–≤—è—Ç—Å—è –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª–æ–º—É —á—É–¥—É — –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü—É –•—Ä–∏—Å—Ç—É –∏ –ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–∏—é –ø—Ä–µ–¥ –ù–∏–º —Å–∏–ª—å–Ω—ã—Ö –º–∏—Ä–∞ —Å–µ–≥–æ. –ó–≤–µ–∑–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –î–∂–æ—Ç—Ç–æ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª –≤ –≤–∏–¥–µ –∫–æ–º–µ—Ç—ã, –æ–∑–∞—Ä—è–µ—Ç –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ.

–ü—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–æ –∏–º–µ–Ω–∞ –ú—É–¥—Ä–µ—Ü–æ–≤ — –í–∞–ª—Ç–∞—Å–∞—Ä, –ì–∞—Å–ø–∞—Ä –∏ –ú–µ–ª—å—Ö–∏–æ—Ä. –û–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ –¥–∞—Ä—ã –ú–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü—É –ò–∏—Å—É—Å—É — –∑–æ–ª–æ—Ç–æ, –ª–∞–¥–∞–Ω –∏ —Å–º–∏—Ä–Ω—É.

–õ–∞–¥–∞–Ω–æ–º — –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –∞—Ä–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å–º–æ–ª–æ–π — –ø–æ—á–∏—Ç–∞—é—Ç –ë–æ–≥–∞, –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º –ø–ª–∞—Ç—è—Ç –ø–æ–¥–∞—Ç—å —Ü–∞—Ä—é, —Å–º–∏—Ä–Ω–æ–π (–º–∏—Ä–æ) — –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–º –±–ª–∞–≥–æ–≤–æ–Ω–Ω—ã–º –º–∞—Å–ª–æ–º — —É–º–∞—â–∞—é—Ç —É–º–µ—Ä—à–∏—Ö.

–°–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∞ –¥–∞—Ä–æ–≤ —Ç–∞–∫–æ–≤–∞: –ª–∞–¥–∞–Ω — –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞; –∑–æ–ª–æ—Ç–æ — –∑–Ω–∞–∫ —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∫ –ï–≥–æ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤—É; —Å–º–∏—Ä–Ω–∞ — –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –ï–≥–æ –º—É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—á–∏–Ω—ã.

–õ–∞–¥–∞–Ω — –¥–∞—Ä –ë–æ–≥—É, –∑–æ–ª–æ—Ç–æ — –¶–∞—Ä—é, —Å–º–∏—Ä–Ω–∞ — –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É.

–≠—Ç–∏ –±–µ—Å—Ü–µ–Ω–Ω—ã–µ –î–∞—Ä—ã –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å –±–µ—Ä–µ–≥–ª–∞ –ú–∞—Ä–∏—è, –ú–∞—Ç–µ—Ä—å –ò–∏—Å—É—Å–∞, –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∞ –∏—Ö –Ω–µ–∑–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –£—Å–ø–µ–Ω–∏—è –≤ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º—Å–∫—É—é –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –≥–¥–µ –æ–Ω–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –¥–æ 400 –≥–æ–¥–∞.

–í –£—á–µ–Ω–∏–∏ –ñ–∏–≤–æ–π –≠—Ç–∏–∫–∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –æ –ù–µ–π — –æ –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ü—É—Ç–Ω–∏–∫–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–µ.

«–ú–∞–ª–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –æ –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ü—É—Ç–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –°—ã–Ω. –ú–∞—Ç–µ—Ä—å –±—ã–ª–∞ –∏–∑ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –∏ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∞ –≤ —Å–µ–±–µ —É—Ç–æ–Ω—á—ë–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –≤–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –¥—É—Ö–∞. –û–Ω–∞ –ø—Ä–∏–±–µ–≥–ª–∞ –∫ –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É –ø—É—Ç–∏, —á—Ç–æ–±—ã –æ–±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–∏—Ç—å —Ä–µ–±—ë–Ω–∫–∞. –û–Ω–∞ –∑–∞–ª–æ–∂–∏–ª–∞ –≤ –°—ã–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤—ã—Å—à–∏–µ –¥—É–º—ã –∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –æ–ø–ª–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∞. –û–Ω–∞ –∑–Ω–∞–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—Ä–µ—á–∏–π –∏ —Ç–µ–º –æ–±–ª–µ–≥—á–∏–ª–∞ –ø—É—Ç—å –°—ã–Ω—É. –û–Ω–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –ø—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è–º –¥–∞–ª—å–Ω–∏–º, –Ω–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞ –≤—Å—ë –Ω—É–∂–Ω–æ–µ –¥–ª—è –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–∏—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∏–π. –û–Ω–∞ –ø–µ–ª–∞ –∫–æ–ª—ã–±–µ–ª—å–Ω—É—é –ø–µ—Å–Ω—å, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–æ–≤–∏–¥–µ–ª–∞ –≤—Å—ë —á—É–¥–µ—Å–Ω–æ–µ –±—É–¥—É—â–µ–µ. –û–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∞ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥ –∏ –∑–Ω–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—â–µ –£—á–µ–Ω–∏—è. –û–Ω–∞ –ø–æ–Ω—è–ª–∞ –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –∏ –æ–±–æ–¥—Ä—è–ª–∞ –¥–∞–∂–µ –º—É–∂–µ–π, –≤–ø–∞–≤—à–∏—Ö –≤ –º–∞–ª–æ–¥—É—à–∏–µ –∏ –æ—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–∏–µ. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å —Ç–æ—Ç –∂–µ –ø–æ–¥–≤–∏–≥, –∏ –ï–π –°—ã–Ω –ø–æ–≤–µ–¥–∞–ª —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ—ë, —É–∫—Ä–µ–ø–ª—ë–Ω–Ω–æ–µ –ó–∞–≤–µ—Ç–∞–º–∏ –£—á–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ú–∞—Ç–µ—Ä—å –∑–Ω–∞–ª–∞ –æ —Ç–∞–π–Ω–µ —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–π. –ù–µ –Ω—É–∂–Ω–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –æ–±—ã—á–∞–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–Ω—è—Ç—å –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ù–µ –æ–±—ã—á–∞–∏, –Ω–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –≤–µ–ª–æ –≤–æ–ª—é –ú–∞—Ç–µ—Ä–∏. –û –Ω–µ–π, –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ, –º–∞–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –Ω–æ, –≥–æ–≤–æ—Ä—è –æ –í–µ–ª–∏–∫–æ–º –ü—É—Ç–Ω–∏–∫–µ, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ –¢–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ–∑—Ä–∏–º–æ –≤–µ–ª–∞ –ï–≥–æ –ø–æ –≤—ã—Å–æ—Ç–∞–º»3.

–ü–æ—Å–ª–µ 400 –≥–æ–¥–∞ –°–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–µ –î–∞—Ä—ã –í–æ–ª—Ö–≤–æ–≤ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å–≤–æ—ë —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∏–µ... –î–ª—è –æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∏—è –Ω–æ–≤–æ–π —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã –≤–∏–∑–∞–Ω—Ç–∏–π—Å–∫–∏–π –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä –ê—Ä–∫–∞–¥–∏–π –ø–µ—Ä–µ–Ω—ë—Å –∏—Ö –∏–∑ –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º–∞ –≤ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—å — –≤ —Ö—Ä–∞–º –°–≤—è—Ç–æ–π –°–æ—Ñ–∏–∏. –ü–æ–∑–∂–µ –î–∞—Ä—ã –ø–æ–ø–∞–ª–∏ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ –ù–∏–∫–µ—é, –∑–∞—Ç–µ–º –æ–Ω–∏ –≤–Ω–æ–≤—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—å, –∞ –ø–æ—Å–ª–µ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–∏—è –µ–≥–æ —Ç—É—Ä–∫–∞–º–∏ (1453 –≥.) –±—ã–ª–∏ —É–≤–µ–∑–µ–Ω—ã –≤ –ì—Ä–µ—Ü–∏—é, –Ω–∞ –°–≤—è—Ç—É—é –ì–æ—Ä—É –ê—Ñ–æ–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–æ –≤—Å—ë–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–æ–º –º–∏—Ä–µ –ø–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –∑–µ–º–Ω–æ–π —É–¥–µ–ª –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü—ã.

–¢—É–¥–∞, –≤ –∞—Ñ–æ–Ω—Å–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –ü–∞–≤–ª–∞, –∏–∑ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—è –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∞ –î–∞—Ä—ã —Å–µ—Ä–±—Å–∫–∞—è —Ü–∞—Ä–µ–≤–Ω–∞ –ú–∞—Ä–∏—è — –≤–¥–æ–≤–∞ —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ —Å—É–ª—Ç–∞–Ω–∞ –ú—É—Ä–∞—Ç–∞ II. –ü–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é, –ú–∞—Ä–∏—è —Å–∞–º–∞ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ –≤–Ω–µ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–∏ –±–µ—Å—Ü–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—â–∞ –≤ –æ–±–∏—Ç–µ–ª—å, –Ω–æ «–µ–π –±—ã–ª–æ –≤–Ω—É—à–µ–Ω–æ —Å–≤—ã—à–µ –Ω–µ –Ω–∞—Ä—É—à–∞—Ç—å —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ–≥–æ –∞—Ñ–æ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—Å—Ç–∞–≤–∞», –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞—é—â–µ–≥–æ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞–º –≤—Ö–æ–¥ –≤ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–∏ –°–≤—è—Ç–æ–π –ì–æ—Ä—ã. –ù–∞ –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–æ–ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω—ë–Ω–Ω–∞—è –ú–∞—Ä–∏—è, –Ω—ã–Ω–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –¶–∞—Ä–∏—Ü—ã–Ω –∫—Ä–µ—Å—Ç –∏ —á–∞—Å–æ–≤–Ω—è –≤ –ø–∞–º—è—Ç—å –æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á–µ —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–∏—â...

–° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, —Å XV –≤–µ–∫–∞, —ç—Ç–∏ –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–ª—è –≤—Å–µ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –î–∞—Ä—ã, —Ö—Ä–∞–Ω—è—â–∏–µ—Å—è —Å –æ—Å–æ–±–æ–π –±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã—Ö –∫–æ–≤—á–µ–≥–∞—Ö, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –≤ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –ü–∞–≤–ª–∞, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–º –Ω–∞ –ê—Ñ–æ–Ω–µ –≤ –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ –º–µ–∂–¥—É –≤–ø–∞–¥–∞—é—â–∏–º–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ –≥–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ –ø–æ—Ç–æ–∫–∞–º–∏.

–î–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –¥–Ω–µ–π —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–æ—Å—å –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –≤–æ—Å–µ–º—å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏—Ö (5 —Ö 7 —Å–º) –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ —Ç—Ä–∞–ø–µ—Ü–∏–π, —á–µ—Ç—ã—Ä—ë—Ö—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤, –º–Ω–æ–≥–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—ã—Ö —Ç–æ–Ω—á–∞–π—à–∏–º —Ñ–∏–ª–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –æ—Ä–Ω–∞–º–µ–Ω—Ç–æ–º. –ö –Ω–∏–º –Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã—Ö –Ω–∏—Ç—è—Ö –ø—Ä–∏–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω—ã –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–µ —à–∞—Ä–∏–∫–∏ –ª–∞–¥–∞–Ω–∞ –∏ —Å–º–∏—Ä–Ω—ã — –∏—Ö –æ–∫–æ–ª–æ —Å–µ–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏.

–û—Ç –î–∞—Ä–æ–≤ –∏ –ø–æ–Ω—ã–Ω–µ –∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –±–ª–∞–≥–æ—É—Ö–∞–Ω–∏–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –∏—Ö –≤—ã–Ω–æ—Å—è—Ç –∏–∑ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–æ–π —Ä–∏–∑–Ω–∏—Ü—ã –¥–ª—è –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–∏—è –ø–∞–ª–æ–º–Ω–∏–∫–∞–º, –±–ª–∞–≥–æ—É—Ö–∞–Ω–∏–µ–º –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–µ—Ç—Å—è –≤—Å—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –ë—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–æ, —á—Ç–æ –î–∞—Ä—ã –∏—Å—Ü–µ–ª—è—é—Ç –¥—É—à–µ–≤–Ω–æ–±–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –∏ –±–µ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã—Ö. –ò —ç—Ç–æ –Ω–µ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.

–ñ–∏–≤–∞—è –≠—Ç–∏–∫–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: «–î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –ú—ã —Ö—Ä–∞–Ω–∏–º –≤ –ù–∞—à–∏—Ö —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–∞—Ö –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é –í–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ü—É—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ú–æ–∂–Ω–æ —É–¥–∏–≤–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑–ª—É—á–µ–Ω–∏—è –ï–≥–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é—Ç—Å—è –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–µ–∫–æ–≤. (...) –ò–º–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–µ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä—É–∫–∞ –∏–ª–∏ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å—ã–ª–∞—é—Ç —Å–∏–ª—É, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–µ –Ω–µ–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª—å–Ω–æ–µ –∫–∞—Å–∞–Ω–∏–µ —É–∂–µ –Ω–∞—Å–ª–∞–∏–≤–∞–µ—Ç –Ω–µ–∏–∑–≥–ª–∞–¥–∏–º—É—é —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—é.

–¢–∞–∫ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç–µ –æ –Ω–µ–æ–±—ã—á–∞–π–Ω–æ–π –≤—Å–µ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–π –º–æ—â–∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ü—É—Ç–Ω–∏–∫–∞»4.

–í—ã—Å–æ–∫–∏–µ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å–ª–æ–µ–Ω–∏—è –Ω–µ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ–º—ã. –û–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–∞—Ö –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≤–µ–∫–∞ –∏ –Ω–µ—Å—É—Ç –º–∏—Ä—É –°–≤–µ—Ç –∏ –¥–æ–±—Ä–æ, –ø–æ–º–æ—â—å –∏ –∏—Å—Ü–µ–ª–µ–Ω–∏—è.

* * *

–ú—É–¥—Ä–µ—Ü—ã –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏–ª–∏—Å—å –•—Ä–∏—Å—Ç—É, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∑–Ω–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–µ –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è.

–° –ï–≥–æ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –ù–æ–≤–∞—è —ç—Ä–∞.

–ò —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –∫–∞–∂–¥—ã–π –≥–æ–¥, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –∫–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä–∏, –≤–µ—Å—å —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–π –º–∏—Ä –ª–∏–∫—É–µ—Ç –≤ —Å–≤—è—Ç–æ–π –¥–µ–Ω—å –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ — –≤ –¥–µ–Ω—å –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ —Ç—ë–º–Ω—É—é –∑–µ–º–ª—é –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –°–≤–µ—Ç–∞!

–°–∫–∞–∑–∞–ª –¢—ã: «–î–∞—Ä —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ —Å–∏—è–µ—Ç –≤–æ —Ç—å–º–µ...»

–ò —Ç—å–º–∞ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç, —Ç–µ—Å–Ω–∏–º–∞—è —Å–≤–µ—Ç–æ–º;

–ï—ë —É–∂–µ –Ω–µ—Ç. –ò –ª—É—á–∞–º–∏ —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç–∞

–ü–ª–∞–Ω–µ—Ç–∞ –≤ —Å—Ç—É–¥—ë–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–¥—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –º–≥–ª–µ;

–ù–∞ –º—Ä–∞—á–Ω–æ–π –ó–µ–º–ª–µ —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–∞–µ—Ç —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç —

–ò—Ç–æ–≥ –≤—Å–µ—Ö —Ç—Ä—É–¥–æ–≤,

¬Ý¬Ý¬Ý –∏ –±–æ—Ä—å–±—ã,

¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý¬Ý –∏ –ø–æ–±–µ–¥5.

31 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 2013 –≥.

1 –ú–∞—Ç—Ñ. 2: 9 – 11.

2 –ö—Ä–∏–ø—Ç–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞. –Ý–∏–≥–∞: –£–≥—É–Ω—Å, 1999. –°. 39 – 41.

3 –ù–∞–¥–∑–µ–º–Ω–æ–µ. 147.

4 –¢–∞–º –∂–µ. 153.

5 –°–ø–∏—Ä–∏–Ω–∞ –ù.–î. –ü–æ–ª–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤. –¢. 3. –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫, 2009. –°. 84.